Ma siamo proprio sicuri che la lingua della ricerca sia solo l’inglese?

Ecco un’analisi del Presidente dell’Accademia della Crusca che fa scoprire che non è così, utilizzando dati ufficiali dell’Anvur

Marzo 2018

Roger Abravanel, sul “Corriere della sera”, offende i ricorrenti, vincitori ormai di due procedimenti giudiziari, sgraditi ai talebani dell’inglese, e poi suggerisce di imporre l’inglese anche agli umanisti. Cercheremo di mostrare che cosa non funziona nel suo ragionamento, e verificheremo non solo la necessità dell’italiano in una didattica aperta al plurilinguismo, ma anche quale sia la presenza reale e indiscutibile della nostra lingua nella ricerca delle università.

Un articolo pubblicato sul “Corriere della Sera” del 27 febbraio 2018, scritto da Roger Abravanel, ingegnere, docente universitario, consulente di attività produttive, membro di consigli di amministrazione, autore del best seller Meritocrazia. Quattro proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto, editorialista del “Corriere”, collaboratore della ministra Mariastella Gelmini nel "Piano nazionale per la qualità e il merito" (traggo le informazioni da Wikipedia), ha rinfocolato la polemica sulla vexata quaestio del rapporto tra italiano e inglese nell'università. Lo ha fatto in maniera molto polemica, suscitando l'irritazione dei professori ricorrenti, già vincitori della causa di fronte a ben due Tribunali della Repubblica.

Poca dimestichezza con il diritto (e il galateo)

L’attacco ha suscitando la reazione dell’avvocata di quei professori, Maria Agostina Cabiddu, che ha scritto una lettera al direttore del “Corriere” chiedendo di esercitare il diritto di replica. Alla professoressa Cabiddu è parso particolarmente offensivo che il professore Abravanel sentenziasse che i professori ricorrenti resistevano solo in quanto incapaci di usare a dovere l'inglese: “Per proteggere i cento docenti con poca conoscenza dell’inglese che hanno fatto ricorso, i magistrati sostengono…” – egli scrive. Alcuni dei ricorrenti possiedono addirittura PhD e master acquisiti in America, e hanno nel curriculum soggiorni in paesi anglosassoni. Facile offendere in questo modo, dunque, trascinati più dalla retorica che dall’informazione oggettiva, screditando in partenza i sostenitori di tesi avverse, negando in via prioritaria che vi possa essere buona fede nei difensori dell’italiano, cioè che possano davvero pensare che la lezione non in inglese, almeno per alcune discipline, sia preferibile per motivi oggettivi, per un reale vantaggio didattico, per una migliore aderenza alle fonti. Negare le esigenze specifiche delle discipline è, del resto, una delle reazioni più costanti dei sostenitori dell’inglese integrale, come vedremo meglio tra poco.

La professoressa Cabiddu nota che il prof. Abravanel, nella conclusione dell’articolo, in una frase ripresa da un neretto di titolo a mezza pagina, afferma: “se [la sentenza] sarà attuata” lederà il buon diritto degli studenti. Giustamente l’avvocata, donna di legge, si stupisce che un professore di ingegneria abbia dubbi sul fatto che le sentenze siano da attuare. Ma lasciamo questo dibattito agli esperti di diritto. Noi non entreremo in questi argomenti, né ritorneremo su discorsi già mille volte ripetuti relativi all’internazionalizzazione, alle forme diverse in cui essa si può realizzare, con una lingua sola o con forme di plurilinguismo. Non ribadiremo più una cosa pur vera e sacrosanta, cioè che nessuno intende far guerra all'inglese, a differenza di quanto vogliono far credere al mondo i contestatori della sentenza. Semmai noi reagiamo contro coloro che volevano e vogliono bandire l'italiano. Ho già ripetuto più volte che occorre distinguere gli aggressori e gli aggrediti, e non si può barare su questo punto.

Suggerimenti (non richiesti) agli umanisti

Però ora vorrei trasportare la polemica fuori dal piano strettamente giuridico, che, per la verità, non è nemmeno competenza diretta dell'Accademia della Crusca, dal piano dell'amministrazione accademica e della gestione del marketing relativo al reclutamento di un gran numero di studenti (argomento che è tornato più volte nelle discussioni). Infatti mi ha colpito un capoverso dell'intervento di Abravanel nel quale si tocca materia più squisitamente culturale, e non lo si fa soltanto intervenendo sulle esigenze della scienza “dura” o della tecnica applicata, ma invece si invade direttamente il campo della cultura umanistica.

Credo sia il caso di riflettere seriamente su questo capoverso, per ragionarci sopra pacatamente, e per verificare se esiste qualche plausibile risposta.

Riporto il testo in questione, estraendolo dal contesto. Scrive Abravanel:

Il Consiglio di Stato sostiene poi che «l’insegnamento in lingua inglese è lesivo della tutela del patrimonio culturale italiano». Purtroppo in materie come la fisica, le scienze, l’intelligenza artificiale, l’inglese sta diventando un linguaggio universale, sostituendosi lentamente alle altre lingue, che perdono la capacità di esprimere i concetti più recenti. Non sarà una lezione in italiano al Politecnico a fare chiamare «buchi dei vermi» i «wormholes» (la caratteristica spazio-temporale che è una scorciatoia da un punto dell’universo all’altro). Non si tratta di usare il termine «rete» al posto di «network», ma della impossibilità di trovare termini italiani che si avvicinino alla nuova terminologia di scienza e innovazione ormai totalmente in lingua inglese. Forzare l’utilizzo dell’italiano dove il linguaggio del progresso scientifico è solo in inglese porterà a continuare a depauperare il nostro patrimonio del sapere, accelerando una tendenza in atto da anni. Incidentalmente, questo vale anche nelle materie umanistiche. Non si può studiare il Rinascimento artistico italiano senza avere letto Bernard Berenson e nessuno meglio di Anthony Gibbons [sic] ha raccontato lo sviluppo e il declino dell’impero romano.

Traducibilità e scambi tra culture: non a tutti piacciono

Vediamo la questione terminologica. Wormholes: perché non si potrebbe utilizzare il corrispondente italiano di un termine metaforico così trasparente? La storia della cultura scientifica è ricca di calchi del genere. Quando Galileo coniò il tecnicismo macchie solari, l’espressione ebbe fortuna, tanto che oggi gli astronomi scrivono in inglese utilizzando il calco sunspots, che in francese è taches solaires, manchas solares in spagnolo. Queste parole corrono come internazionalismi, costituendo un patrimonio comune che allinea le varie lingue, le arricchisce e le rende permeabili. Lo sforzo della traduzione è sempre un approfondimento concettuale, e così si è formato il lessico scientifico per secoli. Si tratta di un fenomeno rilevante e positivo, che sarebbe improvvido fermare d’autorità, vietando l’uso di una risemantizzazione come quella di “buchi dei vermi”, che non ha nulla di impossibile, e che anzi a me pare auspicabile per mantenere l’italiano al passo. Non mi soffermo su “Rete/Network”, perché in questo caso la coesistenza è già nei fatti. L’Oxford Dictionary attribuisce a network questi significati:

- L’incrocio di linee orizzontali e verticali.

-

Un gruppo o sistema di interconnessioni

1. Per strade, ferrovie ecc.

2. Per un gruppo di persone che si scambiano informazioni.

3. Per stazioni interconnesse.

4. Per computer interconnessi.

5. Per un sistema di connessioni di conduttori elettrici.

Come si vede, le accezioni tecniche del significato n. 2 sono già tutte perfettamente presenti in italiano, e non creano alcun problema, ma semmai un arricchimento.

Un’eventuale forzata eliminazione delle occasioni in cui la terminologia inglese si converte in terminologia italiana costituisce dunque una spinta nella direzione dell’impoverimento della nostra lingua, tra l’altro insensata, perché non si tratta di abolire la parola originaria, ma semmai è interessante cogliere le opportunità del nuovo anche nella lingua nazionale, per mantenerla al livello delle altre; facilitando lo scambio plurilingue, gli equivalenti si costruiscono mediante il medesimo processo metaforico o di arricchimento semantico, per cui a Network e Rete si affiancheranno Réseau francese e Red spagnolo. Perché dovremmo combattere questo processo prezioso, opponendoci ad esso? Per risparmiare tempo? Per escludere una parte della popolazione dal sapere? Per superare la confusione della Torre di Babele? Per omologare tutto e tutti? Non è meglio ricordare che la traduzione è una componente preziosa del pluralismo culturale, e che questo pluralismo ha sempre arricchito la ricerca e il rapporto tra i popoli?

Berenson, Gibbon, il monolinguismo e la bibliografia

Ma il bello viene ora. Perché Abravanel non si limita a spiegare il punto di vista di un tecnico o tecnologo, ma invade il campo della ricerca umanistica, gettando sul tappeto il nome di Berenson e Gibbon. Qui davvero gli esempi scelti non potevano essere peggiori. Infatti è vero che i bellissimi libri di Berenson sono in inglese, e anche sono largamente tradotti, ma il personaggio è proprio la negazione del monolinguismo a cui si ispira Abravanel: Berenson, quando decise di studiare l’arte italiana, venne in Italia, dove trascorse gran parte della vita. Girò per l’Italia per vedere direttamente le opere d’arte di cui parlava. La sua villa, I Tatti di Firenze, è luogo di incontro internazionale, oggi è gestita dalla Harvard University. Molti americani possono contare su I Tatti per avere un rapporto con Firenze e con l’Italia, anche se questo non vuol dire che si debba studiare il Rinascimento solo in inglese, o che non si debbano più leggere i libri di Garin o di Firpo perché in italiano. Quanto a Gibbon, per scrivere di Roma, si preoccupò di padroneggiare sia il latino sia il greco. Insomma, sono esempi che portano, inevitabilmente, molto lontano dal monolinguismo a cui si ispira Abravanel, e semmai ci mostrano l’utilità dello scambio e della comunicazione linguistica tra idiomi diversi. Del resto, mi pare che l’errore più grave del passo dell’articolo del “Corriere”, un errore davvero grossolano, sia la confusione tra l’accesso a una bibliografia internazionale e la scelta della lingua per far lezione all’università. Chi ha mai detto che non si debba leggere la bibliografia in lingue estere? Ci mancherebbe. Quindi è inutile sfondare porte aperte e invocare esempi senza relazione con i fatti.

Un esempio volutamente ignorato: l’Accademia di Architettura di Mendrisio

Come si è visto nelle recenti discussioni, gli avversari della sentenza del Consiglio di Stato, in realtà avversari in misura ancora maggiore della sentenza della Corte Costituzionale da cui la sentenza del Consiglio di Stato automaticamente discende, si ostinano a far finta di non capire, e travisano i dati oggettivi: insistono, non so se per incapacità di comprendere o per spirito di parte, nel sostenere che la sentenza vieta i corsi in inglese. Costoro giocano in maniera equivoca sul doppio significato della parola “corso”, che può voler dire “corso di laurea” o “corso di una determinata disciplina”. Una determinata disciplina può essere insegnata tranquillamente in inglese anche dopo le sentenze. Un corso di laurea, invece, non può abolire l’italiano alla chetichella e d’autorità, senza che siano state verificate determinate condizioni. In realtà, l’irritazione sembra nascere dall’impossibilità di estromettere di forza l’italiano dall’uso nelle università. A nulla sono serviti gli esempi portati per spiegare che proprio in una prospettiva internazionale l’italiano ha uno spazio vitale utilissimo. Tra questi esempi, vorrei citare quello, estremamente istruttivo, di Fulvio Irace, professore ordinario di Storia dell’architettura proprio nel Politecnico di Milano. Irace, uno dei professori che ha accettato di passare all’inglese nel Politecnico, dove insegna, in un articolo sulla pagina di “la Repubblica” di Milano, il 31.1.2018, ha spiegato che a Milano fa lezione in inglese, ma all’Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera (centro di eccellenza noto a livello internazionale) gli è espressamente richiesto di tenere in italiano i corsi, rivolti a un pubblico internazionale. Ovviamente i talebani dell’inglese hanno ignorato questo interessante esempio. L’italiano sta di casa meglio in Svizzera che in Italia, ahimè. Del resto in Svizzera è lingua nazionale, in Italia no: è già tanto se lo si accetta come lingua ufficiale…

Uno degli argomenti invocati per estromettere l’italiano, senza condizioni, è l’assoluta egemonia dell’inglese nella ricerca. Questo argomento viene ora fatto pesare anche per le scelte degli umanisti, come abbiamo visto nel passo di Abravanel, ma come emerge ormai anche in altri interventi sviluppati per iscritto e a voce dopo la pubblicazione delle sentenze, ad esempio in quello di Irene Tinagli in “Zapping” del 1 febbraio 2018, secondo la quale un corso su Michelangelo in cui si utilizzi la lettura delle Vite di Vasari è più efficace se condotto in inglese (anche se le fonti sono in italiano del Cinquecento).

La lingua della didattica, della ricerca, degli scambi internazionali, e del PRIN

Ma attenzione: ora cambieremo argomento. Non parleremo più di didattica, ma proprio di ricerca. Ci sposteremo cioè in quello spazio sublime in cui si dà per scontato, da parte di alcuni, che l’italiano non abbia più ragione di essere, e da cui impropriamente si traggono argomenti ritenuti fondamentali per dedurne la necessità di abolire di forza l’italiano nella didattica. Ma davvero l’italiano non esiste più nella ricerca, con piena convinzione del MIUR? Non dimentico che la ministra Fedeli, dopo che il bando PRIN 2017 ha marginalizzato l’italiano (previsto invece come “ufficiale” nei bandi PRIN 2012 e 2015), ha risposto alle mie rimostranze affermando che l’inglese è “la lingua veicolare della comunicazione internazionale fra ricercatrici e ricercatori”. Certo, lo è, ma la lingua dipende dalle situazioni, dagli scopi e dal contesto disciplinare, specialmente quando ci si riferisce a “domande di ricerca di interesse nazionale”, dove non vale solo la regola delle relazioni internazionali. Per capirci: il Ministero dell’interno non usa sempre la stessa lingua del Ministero degli esteri. Ma per rispondere in maniera più circostanziata, in riferimento alla reale situazione delle Università, faremo ricorso ai dati ufficiali dell’Anvur.

* * *

Il Politecnico di Milano, l’Anvur e i punti

L’Anvur è un organismo che non tutti amano, cosa comprensibile, visto che giudica con metodi complicati l’università e gli enti di ricerca italiani. Questa è la sua funzione. Molte volte accade che l’uso dei dati Anvur sorprenda: per esempio, un recente bando per il finanziamento Industria4.0 ha creato non poche polemiche. In sostanza si trattava di questo, come riporta on line “Il Corriere della Sera – Università”: per partecipare alla gara, i dipartimenti interessati dovevano rientrare nel primo quartile (così dicono gli esperti di statistica) della classifica sulla qualità della ricerca stilata l’anno scorso dall’Anvur. Una serie di dipartimenti del Politecnico di Milano, stando alla valutazione della ricerca condotta da Anvur, non poteva vantare questa condizione di eccellenza, nonostante la familiarità con l’inglese. Chi ne vuole sapere di più legga la pagina di Roars: https://www.roars.it/online/calenda-affonda-i-politecnici-di-milano-e-torino-ma-anche-pisa-sapienza-e-federico-ii-con-laiuto-di-anvur/.

A noi, però, non interessa questa valutazione di qualità, in cui non entreremo. Ma la rilettura dei ricchissimi dati forniti da Anvur ci fornisce una serie di materiali utili alla nostra indagine sull’inglese e l’italiano, e spiegheremo ora il perché.

I “prodotti” della ricerca divisi per lingua e aree scientifico-disciplinari

Per la valutazione 2011-2014, ogni docente universitario della Repubblica è stato chiamato a presentare una serie di “prodotti” della ricerca, come si usa dire nel linguaggio un po’ aziendale ora in uso. Questi prodotti, in larga parte pubblicazioni, sono stati raccolti per un giudizio di merito, ma (per nostra fortuna) sono stati anche classificati in base alla lingua in cui sono scritti. Ogni docente ha dunque inviato (salvo rifiuto opposto per contestazione, e salvo il caso di chi, povero lui, non avesse “prodotti” da sottoporre a giudizio) una scelta delle pubblicazioni che riteneva migliori, allo scopo di essere giudicato e valutato per quelle.

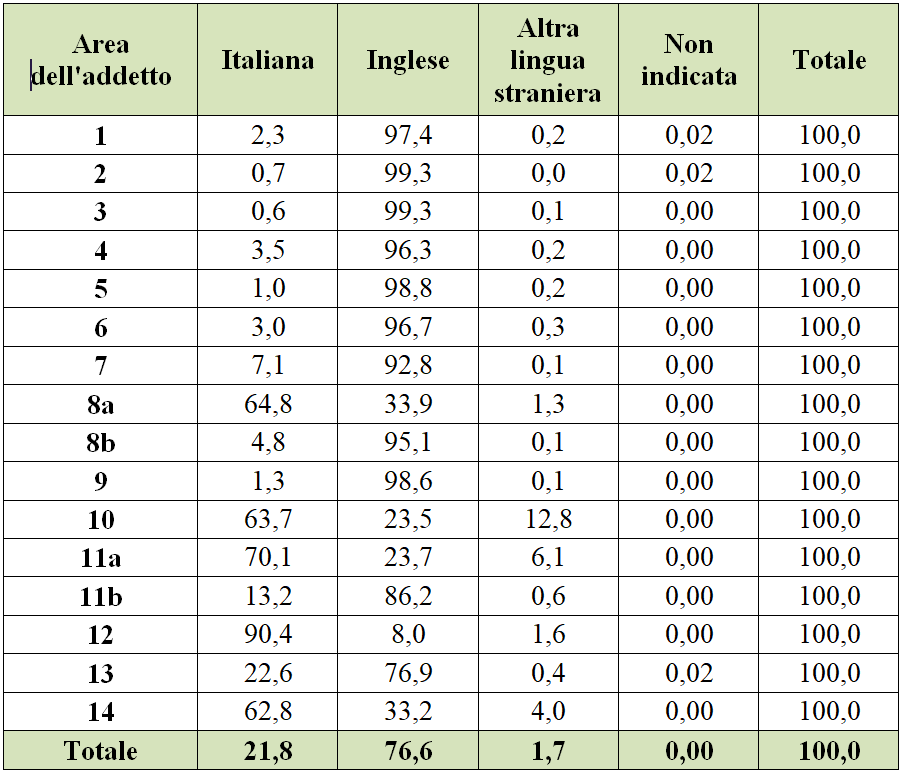

Una tabella del lunghissimo rapporto finale dell’Anvur ci fornisce la percentuale delle pubblicazioni in italiano e in inglese, ripartita per aree disciplinari:

Per leggere la tabella, è ovviamente necessario conoscere quali siano le aree scientifico-disciplinari. Sono le seguenti:

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

Area 02 - Scienze fisiche

Area 03 - Scienze chimiche

Area 04 - Scienze della terra

Area 05 - Scienze biologiche

Area 06 - Scienze mediche

Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie

Area 08 - Ingegneria civile (8b) e Architettura (8a)

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

Area 10 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

Area 11 - Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche (11a) e psicologiche (11b)

Area 12 - Scienze giuridiche

Area 13 - Scienze economiche e statistiche

Area 14 - Scienze politiche e sociali

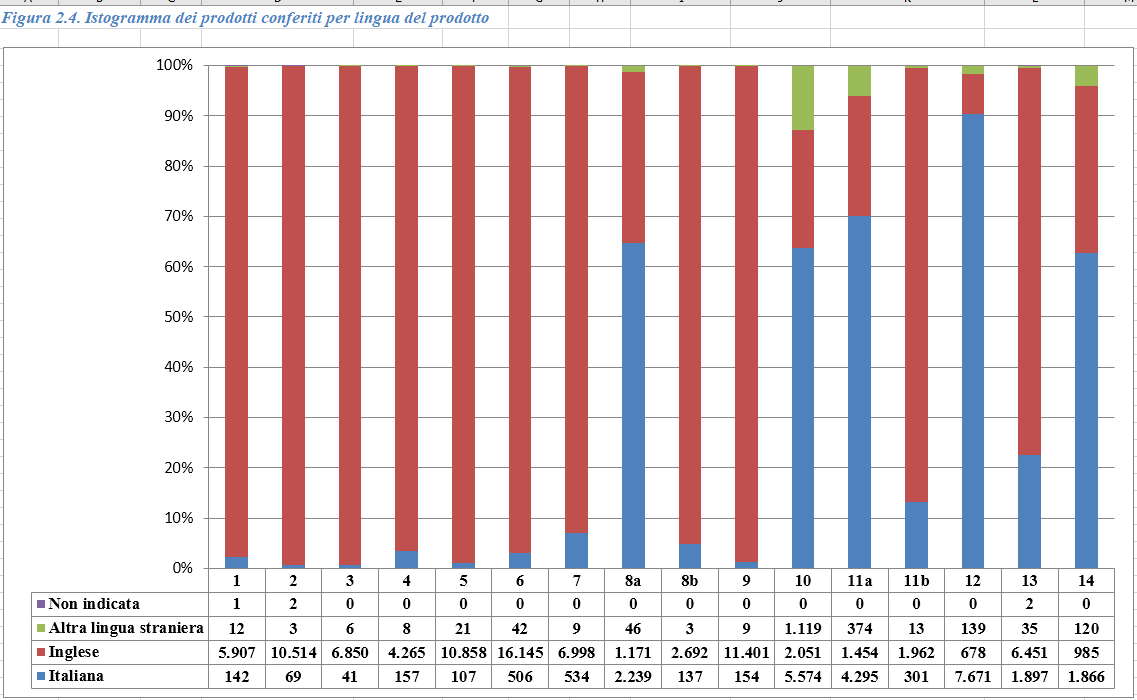

I dati della tabella numerica posso essere visualizzati in forma di grafico:

La tabella ci aiuta a capire, per prima cosa, perché è nato il conflitto nel Politecnico di Milano: si vede bene che nell’area dell’Architettura l’uso dell’italiano per la ricerca scientifica è maggioritario rispetto all’inglese, a differenza di quanto accade nell’area dell’Ingegneria civile. È evidente che i professori di Architettura non potevano essere allineati ai loro colleghi ingegneri, perché nella loro ricerca l’uso della lingua è del tutto differente. Nel loro caso, applicare l’uso dell’inglese nella didattica appariva un’evidente contraddizione con la realtà della disciplina nella sua esistenza reale, cioè nella produzione scientifica degli addetti ai lavori. Analoga contraddizione si verifica nel caso Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche (11a) e psicologiche (11b), anche se lì il conflitto non è mai esploso, perché nessuno ha tentato il sopruso sugli altri.

La tabella mostra anche una situazione diversa tra le aree, perché è vero che la percentuale dei “prodotti” in italiano nelle discipline delle aree da 1 a 7, e poi 9 e 13, è estremamente bassa (pur non azzerata), ma l’italiano ha una posizione assolutamente maggioritaria nelle aree 8a, 10, 11a, 12, 14. Si vede anche che le aree 10, 11a e 14 sono caratterizzate più di altre da maggiore disponibilità al plurilinguismo, come dimostra lo spazio verde nelle colonne del grafico. Tale percentuale è particolarmente rilevante nell’area 10, che comprende gli insegnamenti di lingua e letteratura straniera, francese, spagnolo, tedesco ecc., perché (per fortuna) i docenti di queste discipline pubblicano non di rado nelle lingue che professano, e nei paesi in cui queste lingue sono in uso.

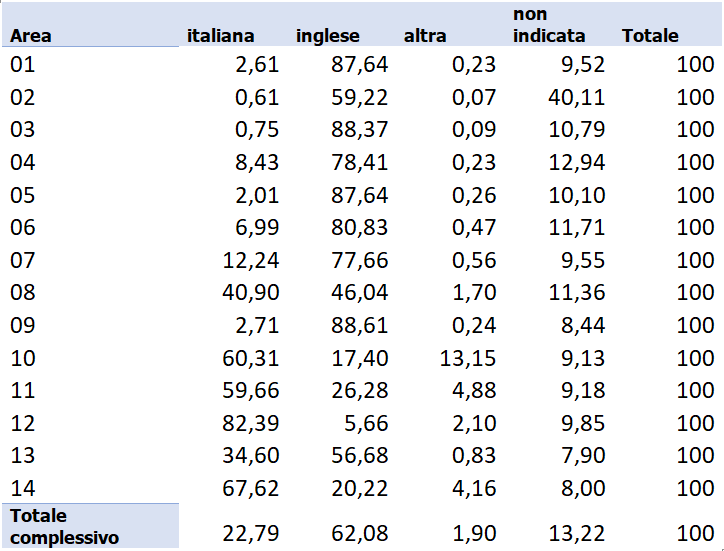

Per chi volesse verificare la situazione su di un arco temporale più lungo, anche per avere nozione dell’eventuale crescita dell’uso dell’inglese e di un eventuale calo (o magari crescita?) nell’uso dell’italiano, fornisco anche la tabella della valutazione Anvur 2004-2010, in cui però le aree 8 e 11 sono unite, e non divise in 8a e 8b / 11a e 11b:

Conclusione

Alla luce di queste tabelle (che analizzeremo più a fondo in una prossima occasione, valutando quello che è accaduto e accade settore per settore), gli avversari dell’italiano dovrebbero comprendere che uno zoccolo duro di uso dell’italiano in certe aree c’è, ed è necessario tenerne conto. Ecco, fra l’altro, la ragione per la quale la domanda PRIN 2017 avrebbe dovuto ammettere l’italiano, che per alcune discipline è necessario (non opzione facoltativa) non solo a scopo civile (lo scopo civile vale per tutti), ma anche per coerenza scientifica. È dunque necessario ragionare seriamente sulle necessità e sulla situazione reale delle diverse discipline universitarie, smettendola una volta per tutte di invocare il monolinguismo inglese per tutti, e deponendo atteggiamenti autoritari spacciati per l’unica soluzione possibile nel mondo globalizzato. Simili atteggiamenti non tengono conto dei fatti, della realtà della ricerca in Italia nelle diverse aree, dei diritti dei colleghi che “abitano” le colonne in cui prevale il colore blu: queste colonne esistono, e non credo convenga liberarsene appiccicando agli studiosi dei relativi settori il termine spregiativo “retromarcista”, categoria riciclata da Severgnini nella polemica con il nostro collega svizzero Tomasin[1].

Se la discussione sugli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato terrà conto di questi dati reali, credo che sarà possibile salvaguardare le esigenze di tutti, ragionando pacatamente per trovare un punto di incontro tra posizioni diverse. Se la polemica dovesse continuare, nel tentativo di eliminare l’italiano dagli spazi che legittimamente occupa, lo scontro si farà sempre più duro, e andremo a verificare altri elementi e altre condizioni che ci permettano di gettare nuova luce sulla questione dell’italiano, dell’inglese e delle altre lingue nell’università. La Crusca, sicuramente, non mancherà l’appuntamento.

[1] Retromarcista, ad essere pignoli, non è propriamente neologismo di Severgnini: infatti compare nel 2014; cfr. http://www.gerypalazzotto.it/category/erbaccia/page/7/; e anche cfr. l’archivio storico de “la Repubblica”, con esempio di Gery Palazzotto, nell’articolo Le maschere dell’onorevole saltafosso, datato 21 ottobre 2014, identico al blog a cui rinvia il collegamento.

Gli ultimi Temi del mese

-

L'accademico Rosario Coluccia, docente di Linguistica italiana all'...

-

Sull'onda di numerose segnalazioni giunte alla redazione del sito dell'Accademia,...

-

Il presidente della Crusca Claudio Marazzini e l'Accademica Maria Luisa Villa rispondono all...

Avvisi dalla Biblioteca

-

Biblioteca dell'Accademia - Donazioni

La Biblioteca accetta in dono unicamente opere attinenti ai propri ambiti disciplinari.

Le opere inviate non saranno comunque restituite al donatore.

Avvisi da Crusca

-

Il Tema

La competenza linguistica dei giovani italiani: cosa c'è al di là dei numeri?, di Rosario Coluccia.

-

Premio Tramontano 2019

Pubblicato l'elenco dei candidati ammessi alla prova. L'elenco è consultabile qui.

-

Lessicografia della Crusca in rete: possibili problemi di accesso

Nei prossimi giorni, a causa di interventi tecnici, la piattaforma lessicografia.it potrebbe non essere sempre accessibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati agli utenti.

___Non potrebbe accreditarsi come lingua della scienza un idioma che non riuscisse a descrivere chiaramente e completamente la realtà senza ricorrere a elementi stratestuali.

___Un buon banco di prova per saggiare tale capacità è il modo che le lingue hanno di risolvere il problema della distinzione tra soggetto e complemento oggetto e delle tematiche correlate.

___L'inglese e il francese, ad esempio, costruendo la frase come una successione rigorosa di soggetto, verbo e complemento, fanno sempre capire, senza ambiguità, cioè senza bisogno di interpretazione (mediata), quale sia, appunto, il soggetto e il complemento oggetto. Basta, infatti, guardare la posizione che l'elemento ha all'interno della frase: il primo elemento è sempre il soggetto, il secondo è sempre il verbo, e il terzo è sempre il complemento oggetto. Ma l'intoccabile fissità di questa costruzione, se da un lato risolve il problema dell'individuazione del soggetto e dell'oggetto, dall'altro fa perdere quelle sfumature che non possono essere capite se non coll'interpretazione (mediata).

___L'italiano fa l'operazione opposta: non accetta il giogo posizionale quando si tratta di rendere quelle sfumature. Questo però crea ambiguità sull'individuazione del soggetto: ambiguità che può essere dissipata solo, daccapo, coll'interpretazione (mediata).

___Facciamo un esempio. La costruzione "il bimbo mangia il frutto" significa, in inglese e in francese, che il soggetto è il bimbo, inequivocabilmente. La fissità di questa costruzione, però, impedisce quelle sfumature a cui l'italiano non vuole, giustamente, rinunciare. L'italiano (a differenza delle lingue posizionali come l'inglese e il francese) può dire "la mela mangia il bimbo" (per significare che il bimbo non stà mangiando il gelato o la caramella) o "mangia il bimbo la mela" (per significare che il bimbo sta mangiando e non giocando o correndo): tutte sfumature che l'inglese può comprendere solo coll'interpretazione. D'altro canto, è evidente che, così facendo, l'italiano (a differenza delle lingue posizionali) rinuncia a indicare in modo oggettivo (cioè senza bisogno dell'interpretazione) il soggetto. A dire il vero, l'italiano potrebbe con un gioco di virgole salvare la frase dall'ambiguità individuando il soggetto senza dover rinunciare alla libertà posizionale. Ad esempio, l'italiano può dire "il frutto, il bimbo mangia": dove quella virgola fa capire che il soggetto non può essere il primo elemento (il frutto), ma il bimbo, e, colla diversa posizione, riesce a dare la sfumatura che il bimbo sta mangiando il frutto e non il gelato o la caramella. E, inoltre, può dire "mangia il frutto, il bimbo" per rimarcare che il bimbo sta mangiando e non giocando (e quella virgola fa nuovamente capire che il soggetto non può essere il frutto, ma il bimbo). E, infine, sempre l'italiano, può dire "mangia, il bimbo, il frutto" a significare che è il bimbo a mangiare il frutto e non è l'animale domestico con cui gioca. Queste sono tutte sfumature che l'inglese non può rendere, se non con circonlocuzioni o lasciando l'incombenza all'interpretazione. Ma, purtroppo per l'italiano, la virgola rallenta così tanto la dizione da venir, nella lingua parlata, continuamente omessa. Per cui l'italiano torna all'ambiguità. Si può, così, dire che l'italiano è preciso laddove l'inglese non lo è, ed è impreciso laddove l'inglese è preciso.

___Da questa ambiguità non si esce colla preposizione "a" davanti al complemento oggetto, come fanno i dialetti meridionali o lo spagnolo, perché non riusciremmo più a indicare l'usatissimo complemento di termine, anch'esso indicato con "a". Che cosa significherebbe, infatti, la frase "guardo a Paola": che sto guardando una ragazza di nome "Paola", o che sto vedendo qualcosa nella città di nome Paola? Non possiamo permetterci alcuna ambiguità, se vogliamo salvare l'italiano come lingua della scienza. La scienza non ammette ambiguità, né vaghezza.

___Non possiamo aggiungere lettere al complemento oggetto per individuarlo, perché ciò allungherebbe le parole; e, inoltre, snaturerebbe la nostra lingua se si aggiungesse una "n" al complemento oggetto come fa l'esperanto. Non possiamo, ad esempio, dire *"il frutton il bimbo mangia".

___Per risolvere il problema, ci vengono in aiuto i nostri amici tedeschi. Nella loro lingua ci sono delle parole che formano il caso accusativo semplicemente modificando l'articolo, e non il sostantivo. Ad esempio: "der Stiefel" (= "lo stivale") è il caso nominativo a indica, dunque, il soggetto; "den Stiefel", invece, indica il complemento oggetto, perché è il caso accusativo. Come si vede, la differenza sta solo in una lieve differenza nell'articolo: "der"/"den": il nome rimane invariato ("Stiefel"). Ebbene, questa è la soluzione che stavamo cercando per risolvere i nostri problemi; e allora, "iI" sia l'articolo del soggetto, e il complemento oggetto sia indicato da una lieve (ma udibile) modifica della "il", che, per evitare cacofonie, non può altro che consistere nel raddoppio fonosintattico. Per esempio, se "il bimbo" è il soggetto, "if frutto" (raddoppio fonosintattico della "f") sia il complemento oggetto. Altri esempi: "il mare" è il soggetto e "im mare" è l'oggetto; "il bimbo" è il soggetto mentre "ib bimbo" è il complemento oggetto.

___In questo modo non c'è più ambiguità e potremo fare tutte le inversioni che vogliamo, senza creare ambiguità, come succedeva (ma non sempre) nel latino e nel greco, ma con in più la bellezza assoluta dell'italiano, inarrivabile per ogni lingua, moderna o antica che sia.

___Ancora una volta l'italiano si dimostra lingua della scienza.

___Un inglesista - cioè un italiano che in Italia non vuole più la lingua italiana, ma la lingua inglese - mi muove un'obiezione che merita molta attenzione. Come lingua della scienza - per lui - sarebbe più indicato l'inglese perché più preciso dell'italiano; e fa l'esempio dell'articolo determinativo, ambiguo in italiano ma non in inglese.

___L'argomento non è marginale, ma molto importante, perché l'articolo ha la capacità di raddoppiare il vocabolario senza bisogno di inventare nuove parole. Ad es. "telefono" significa "io telefono" (è cioè una voce verbale), ma coll'articolo davanti diventa un sostantivo: "il telefono". Con una parola abbiamo due termini, non uno solo, semplicemente non usando o usando l'articolo. Altro es. è "canto", che significa "io canto", ma che coll'articolo davanti diventa un sostantivo ("il canto") senza bisogno di inventare una parola nuova. Gli esempi sono quasi infiniti perché quasi infinite sono le voci verbali.

___Sottolineato quanto sia importante l'argomento, vediamo quale sia il problema.

___In italiano, la locuzione "il gatto" - ma potremmo prendere in considerazione qualunque altra parola come "il cane", "il libro", "l'albero", "il contratto" ecc. - potrebbe riferirsi sia al gatto in generale (cioè all'idea di gatto) e sia al gatto in concreto (ad esempio a questo gatto in carne ed ossa che ho davanti a me).

___Da questa ambiguità non si esce attribuendo al solo gatto in generale il presente indicativo - ad esempio "il gatto miagola", nel senso che il miagolare è proprio di ogni gatto, cioè del gatto in generale - e attribuendo al solo gatto in concreto il presente continuo - ad es. "il gatto sta miagolando" (cioè il gatto in carne ed ossa) - perché quest'ultima frase è troppo lunga e quindi viene rifiutata dal linguaggio ordinario che, per far prima, usa la prima frase - "il gatto miagola" - in entrambi i sensi e generando l'ambiguità di cui ci stiamo occupando.

___Né è soluzione adeguata usare l'aggettivo mostrativo "questo" ("questo gatto" per indicare un gatto in carne ed ossa) perché - a parte la lunghezza esasperante della parola in questione - se c'è un "questo", c'è necessariamente anche un "quello" - dire "questo gatto miagola" significa sottintendere che quell'altro gatto non miagola affatto -. Qui, invece, non dobbiamo contrapporre un questo a un quello, ma una cosa (in senso lato, come quid) in generale, cioè la sua idea (cioè il gatto in generale) a un'individuazione concreta di quella cosa (cioè a un gatto ben individuato, in carne ed ossa). Non abbiamo cioè, qui, bisogno di un aggettivo mostrativo, ma di un vero e proprio articolo.

___Neanche è soluzione corretta, stante quanto appena detto, usare circonlocuzioni ripetitive, lunghe e del tutto fuori stile come "questo gatto qui".

___Il linguaggio colloquiale crede di risolvere il problema abbreviando la parola "questo" in " 'sto": " 'sto gatto". In tal modo, la parola prende l'aspetto di articolo, ma anche tale soluzione non è accettabile, e non tanto perché suoni rozzo (infatti, parole come "stasera", "stanotte" e "stamattina" sono previste in ogni vocabolario) quanto perché a un vero articolo non basta essere un monosillabo, deve essere quel particolare monosillabo che è lo zerosillabo, cioè un monosillabo formato da una vocale, che sia o da sola o con l'aggiunta di una "l" (elle), "n" o "r", esattamente come gli articoli fondamentali già esistenti "il" e "un", altrimenti il conto delle sillabe diventa disarmonico e inaccettabile, perché non si formerebbe la sinalefe. " 'Sto" non va bene proprio perché cominciando per consonante non permette la sinalefe, come invece "il" e "un" (che, diversamente da " 'sto", sono, dunque, zerosillabi). Ad esempio, le frasi "guarda il gatto" e "guarda un gatto" hanno entrambe quattro sillabe, mentre "guarda 'sto gatto" una in più.

___Falliti tutti i tentativi si ritorna alla frase più breve, e cioè a "il gatto miagola", per entrambi i significati, lasciando all'interpretazione (non immediata) la comprensione del senso. Ma una lingua che lascia all'interpretazione (non immediata) il compito di distinguere concetti così basilari presta il fianco a critiche molto forti.

___E l'inglese? L'inglese esce da tale ambiguità non mettendo l'articolo davanti alle parole che si riferiscono a cose in generale: "cat" (senza articolo) significa "il gatto in generale" - e si noti la brevità dell'inglese: un monosillabo contro le nostre sette sillabe (di "il gatto in generale") -. L'inglese mette, invece, l'articolo per indicare le cose concrete: "the cat" significa "il gatto in concreto": due sillabe contro le nostre sei.

___Traiamo, adesso, un esempio dal linguaggio tecnico. Chi mastica un po' di diritto comparato e di common law sa perfettamente che ai lawyers basta dire "contract" (senza l'articolo) per indicare quello che i nostri giuristi sono costretti a chiamare "il contratto in generale" (6 sillabe in più dell'inglese), e, del pari, mentre ai giuristi inglesi basta dire "the contract", i giuristi italiani devono usare la lunga locuzione "il contratto de quo", cioè "il contratto di cui si sta trattando", cioè "il contratto in concreto". Non si potrebbe usare semplicemente "il contratto" perché sarebbe ambiguo. L'inglese è preciso e veloce, l'italiano se vuole essere preciso deve usare una lunghissima circonlocuzione. Questo voleva dire quell'inglesista. Tutto ciò è derivato dal fatto che, mentre l'italiano distingue i sostantivi dalle voci verbali mettendo ai primi l'articolo, l'inglese li distingue mettendo alle seconde il pronome. La conseguenza è che l'inglese, a differenza dell'italiano, può giocare coll'articolo (non mettendolo o mettendolo) per distinguere la cosa in generale dalla cosa in concreto.

___Sennonché, il discorso non finisce qui, e il vento comincia ora a soffiare a favore dell'italiano. Va, infatti rilevato, con Alfred Tarski, che se è vero che i livelli di linguaggio sono potenzialmente infiniti, quelli veramente importanti non sono due ma tre:

______1: la cosa in generale ("il gatto ("cat", senza articolo) è un felino"),

______2: la cosa in concreto ("il gatto ("the cat") sta miagolando"), e

______3: la parola in sé stessa (" "gatto" ("cat") si traduce in francese con "chat" ").

___Come si vede, mentre l'inglese distingue tra 1 e 2 ("cat" e "the cat"), ma non riesce a farlo tra 1 e 3 (in entrambi "cat" è senza articolo), l'italiano riesce a distinguere il 3 (che è senza articolo) dagli altri due (che hanno l'articolo) ma non riesce a distinguere questi altri due tra loro. L'inglese è preciso dove l'italiano non lo è, ma è impreciso dove l'italiano è preciso. Questo accade perché mentre le cose da indicare sono tre (cosa in generale, cosa in concreto, e parola in sé stessa), le tecniche per indicarle - a disposizione di entrambe le lingue - sono solo due: il mettere o il non mettere l'articolo.

___Da questo se ne esce solo introducendo un nuovo articolo, che, in attesa di un nome migliore, chiameremo articolo specificativo o individuativo. Forse non tutti sanno che al contrario della lingua inglese, questo articolo già esiste nella lingua italiana. Il primo autore che usa scientemente entrambi questi articoli, pur con le imprecisioni tipiche dei pionieri, è - pochi lo immagineranno - Cecco Angiolieri. Egli usa "il" per indicare la cosa in generale ed "el" per indicare una cosa ben individuata (oltre, s'intende, a usare "un" per indicare una cosa generica, non individuata). Ogni tentativo di dimostrare una diversità di amanuensi, o errori di scrittura, è andato fallito. Anche se in modo non sempre chiaro, egli aveva veramente in mente quella distinzione di articoli.

___Rimane solo da chiedersi perché la "el" (come contrapposta alla "il") non sia stata accettata dalla lingua italiana. C'è una sola possibile spiegazione. Mentre la differenza fonetica tra "il" e "un" è netta, quella tra "il" ed "el" è molto bassa: in situazioni ambientali sfavorevoli (voce bassa, sordità, rumori di fondo), la differenza può non sentirsi, e questo è inaccettabile per un elemento importantissimo come l'articolo. Ma il problema è presto risolvibile: basta usare "en" invece di "el" e la differenza fonica con "il" sale a livelli più che accettabili, e rimane tale anche rispetto a "un". E' inutile replicare dicendo che in francese, in volgare antico e nei dialetti del centro Italia, la particella zerosillabica "en" non è un articolo ma una preposizione, significando "in". Gl'idiomi appena visti, infatti, non sono la lingua italiana attuale, per cui possiamo ben attribuire a "en" il significato di articolo individuativo. Insomma, "en" significa " 'sto" senza averne i difetti. I giuristi, ad esempio, non saranno più costretti a dire "il contratto in generale" perché basterà loro dire semplicemente "il contratto" (senza aggiungere altro); e, del pari, non saranno più costretti a dire "il contratto de quo" perché basterà loro dire "en contratto"(senza altro); così come non ci sarà più bisogno di dire "il gatto in generale" perché basterà dire "il gatto"; e, di conseguenza, non ci sarà più bisogno di dire "questo gatto qui" (o " 'sto gatto") perché basterà dire "en gatto". Ed è pure inutile replicare che "en" non c'è nel vocabolario italiano, perché essa è una parola italianissima, come tutte le parole semanticamente non piene terminanti per "l" (elle), "n" o "r" (v. la mia glossa del 20 apr. '18).

___Abbiamo, quindi, il seguente quadro italiano/inglese:

______1: "il gatto" = "cat",

______2: "en gatto" = "the cat",

______3: " "gatto" " = " "cat" "

______4: "un gatto" = "a cat".

___Come si vede, l'italiano distingue tutti e quattro i casi; l'inglese, invece, non riesce a distinguere il primo e il terzo.

___In attesa di repliche di qualche anghlista o di qualche inglesista, siamo felicemente costretti a concludere che la lingua della scienza è l'italiano.

___Molti intellettuali, sinceri amanti della lingua italiana, non hanno ancora ben compreso la gravità del pericolo di estinzione che l'italiano sta correndo. Anzi, ci scherzano su, presupponendo che una lingua in cui sia stata scritta l'opera letteraria più importante di tutti i tempi e luoghi non possa, perciò solo, estinguersi. Si sottolinea, ad esempio, che l'italiano è la quarta lingua straniera più studiata al mondo. Ma arrivare quarti non è un gran risultato, e, soprattutto, se andiamo avanti così non la studierà più nessuno. Se si è estinto il latino di Cicerone e Seneca e il greco antico di Platone e Aristotele, qualche dubbio sulla tenuta di un italiano boccheggiante dovrebbe venire anche ai più ottimisti. Non confidiamo troppo sul diritto: il diritto cambia colla società e il partito anglofilo ha tutti i numeri per prendere in futuro il potere e vanificare nel lungo periodo, boicottandola, pure la sentenza costituzionale 42'17 che ha difeso l'italiano. Non dimentichiamo, poi, che anche gli organi costituzionali non sfuggono alla dura legge del ricambio generazionale. Quella sentenza ci proteggerà forse per non più di un decennio; poi, chi, nel frattempo, avrà giocato meglio la partita vincerà. Inutile è, poi, affermare che il futuro è imprevedibile, perché l'imprevedibilità può giocare a favore ma anche a sfavore. Solo chi si prepara al peggio ottiene il meglio. Non solo la Crusca, ma tutti i veri italiani non dovranno mai smettere di vigilare. Ma vigilare non basterà, bisognerà intervenire, come vedremo, sulla lingua italiana stessa.

___Circolano ovunque documenti che non si riesce quasi a determinare se siano scritti in italiano con inserti in inglese o se siano scritti in inglese con inserti in italiano (v. quello indicato dall'invio di Piero del 21 apr '18). Scopro che anche certi giovani pensatori si sono messi a scrivere in pieno inglese - evidentemente per trovare lavoro all'Estero - addirittura in una disciplina, come la filosofia, in cui, grazie all'individuazione da parte di Emanuele Severino di una contraddizione all'interno della formulazione aristotelica del principium firmissimum, siamo ridiventati i primi al mondo, superando addirittura i tedeschi.

___La teoria del crescendo - che spiega molto bene il divenire delle cose - funziona benissimo contro l'italiano. Si comincia coll'accettare oggi, nei propri e altrui detti e scritti, una parola in inglese, domani due, dopodomani tre, posdomani quattro, e si finisce, inavvertitamente, per parlare solo in inglese.

___E' incappato in questa trappola - che i logici chiamano dell'acervo - anche un grande linguista che, dopo averci tranquillizzato per decenni sulla tenuta della lingua italiana, se ne è uscito con un libricino in cui ha sostenuto che poiché le lingue in Europa son tante allora si dovrebbe accettare l'inglese come lingua comune e tenere l'italiano come lingua madre. L'italiano, insomma, fatto scadere a dialetto degli affetti, da non usarsi nelle discussioni serie come quelle scientifiche. E così il processo di autocolonizzazione e autoghettizzazione degli italiani continua.

___Eppure, in questo libretto deludente c'è, in chiusa, una frase che merita di essere ricordata perché esorta tutti noi a "portare nelle nostre lingue il gusto della concisione dell'inglese". Che cosa significa questo? Ha capito tutto Matteo Z. che, nell'invio del 6 apr '18 da rileggere più sotto, dopo aver invitato a mantenere la ricerca in italiano perché la tecnologia renderà a breve sempre più precise le traduzioni automatiche - e lo dice anche Matricciani nel convegno torinese del 23 nov. '15 sull'Internazionalizzazione dell'Università e giustizia linguistica (reperibile in nete digitando su Google il titolo; il convegno andrebbe udito tutto perché interessantissimo, comunque l'affermazione di Matricciani è in 1h46'52") - sottolinea la necessità di rendere l'italiano più conciso, anche perché "i libri in Inglese tradotti in Italiano per qualche motivo hanno un 10% in più di pagine". Ora, aggiungo io, poiché la brevità della lingua inglese fa risparmiare agli editori carta e inchiostro, e poiché non pochi editori scientifici italiani stanno cadendo nelle mani di editori stranieri, non c'è da stupirsi se gli editori stranieri stessi spingano fortemente per l'inglese come unica lingua mondiale, in un affare molto redditizio. Su questo bisogno di risparmio di spazio soddisfatto dall'inglese, il pensiero corre ai titoli dei nostri giornali stracolmi di termini inglesi, più brevi dei corrispettivi italiani. E tra chi, invece, voleva continuare a scrivere in italiano, senza venir strozzato dalle maggiori spese editoriali comportate dalla lingua italiana rispetto al più economico (perché breve) inglese, il pensiero corre subito a Valentino Bompiani che scrisse di aver risparmiato un centinaio di pagine - sia pur in un'opera mastodontica come il suo famosissimo Dizionario delle opere e dei personaggi - col solo toglimento della "h" etimologica (v. sito dell'Accademia della Crusca | Consulenza linguistica | Risposte ai quesiti | pag. 31 | H etimologica).

___Il discorso è ormai maturo per arrivare alla sua conseguenza logica: la lingua italiana si salva solo se viene velocizzata, trasfondendola di parole corte, brevi, terminanti, però, per vocale. Questo ci ha voluto dire quel linguista. Bisogna inventare dei neologismi di sana pianta che siano più brevi dei corrispondenti termini inglesi, ma che, però, finiscano per vocale, perché questa è la condizione per poterli considerare italiani. Ovviamente le lente parole italiane tradizionali, di origine classica, dantesca, non verrebbero assolutamente espunte dal vocabolario (Dio ne scampi!) perché diventerebbero semplicemente dei sinonimi lunghi di parole più brevi, e, come ben sanno i poeti, non sempre occorrono parole brevi, perché a volte servono parole lunghe (ad es.: per motivi metrici, potrei aver bisogno di abbreviare in "alma", ma, altre volte, di allungare in "anima"). In questo modo Dante viene salvato senza venir stravolto; semplicemente potremo dire che Lui ha usato termini più lunghi che danno l'idea di meditatività, di pensosità, perfettamente in linea col tema della sua Commedia; mentre noi, popolo del 2000, abbiamo bisogno, quando lavoriamo, di parole più brevi. Avremo, così, un italiano a due velocità che accontenta tutti, e diventa anche più ricco.

___Passiamo, ora, all'esemplificazione, tenendo presente che molti casi li ho già esaminati nelle mie due glosse precedenti che il lettore potrà trovare più in fondo.

______1: Cominciamo da una locuzione romantica: "chiaro di luna". Ho già detto, in una nota precedente, che posso abbreviare questo pentasillabo nel quadrisillabo "chiaro 'i luna", applicando la regola generale per cui la "di" può venir contratta in " 'i " (apocope consonantica). Siamo però ancora lontani dal velocissimo bisillabo "moonlight". Se non ci affrettiamo a dare a "chiaro di luna" un sinonimo più breve di "moonlight", saremo costretti, un giorno più che prossimo, a vedere - tanto per fare il primo esempio che mi viene in mente - in qualche cartellone teatrale la scritta "Moonlight di Harold Pinter" al posto dell'attuale "Chiaro di luna di Harold Pinter". E ciò sta già succedendo nei filmi (=films), i cui titoli sono ormai tutti, o quasi, in inglese. Certo, chi finanzia pretende il titolo nella lingua che vuole, ma siamo sicuri che sia sempre assente lo snobismo?

_________Ora, come risolviamo il problema della velocizzazione di "chiaro di luna" in modo da farla diventare più breve - e, quindi, più appetibile - di "moonlight"? E' semplice: il chiaro di luna altro non è che la luce della luna. Ma "luce" e "luna" hanno un tratto comune: "lu", che terremo nella formazione del neologismo. Aggiungiamo poi a "lu" la "n" di "luna" e la "ce" di "luce" e otterremo "lunce", che significherà "chiaro di luna", ma è molto più veloce. Ed è anche più veloce di "moonlight" che ha, sì, lo stesso numero di sillabe, ma ha ben quattro lettere in più da scrivere, e, in quanto a eufonia, non c'è proprio storia. Noi italiani abbiamo la vittoria in pugno e non lo sappiamo.

_________All'obiezione che non sempre si è fortunati come qui, in cui le due parole cominciano nello stesso modo, rispondo che chi vuole trovare una soluzione la trova, in un modo o nell'altro.

_________Una seconda obiezione fa notare che se usassi "lunce" al posto di "chiaro di luna" nessuno capirebbe. Non è vero; è sufficiente dare la definizione in una pagina iniziale, oppure nel testo o, infine, in una nota a pie' di pagina e il problema si risolve, ad esempio dicendo e scrivendo così: ""Chiaro di luna" - d'ora in avanti "Lunce" - è il titolo di un'opera di Harold Pinter. "Lunce", il cui titolo originale è "Moonlight", è stata rappresentata per la prima volta nel 1993. ...".

_________Questa tecnica si deve usare non solo per i neologismi, ma anche per non appiattire la variegata e ricca lingua nostra. Anni fa, un manuale di stile scriveva che si sarebbe dovuto usare "timbrare" al posto di "obliterare" per far capire a tutti il significato. Ma così si abbassa il livello culturale e le potenzialità della lingua! Se il termine giusto, nel caso concreto, fosse"obliterare", non lo si potrebbe sostituire con "timbrare", che non è identico. La soluzione è semplice: è sufficiente scrivere, ad esempio, così: "Nel salire sul mezzo di trasporto il biglietto deve venir obliterato, cioè timbrato inserendolo nell'apposita macchinetta. L'oblìtero (=obliterazione) è indispensabile per non ricorrere in sanzioni. ...". E' inutile replicare dicendo che così il testo diventa lungo, perché una volta che il termine viene imparato, non ci sarà più bisogno di precisarlo nei successivi cartelli. L'appiattimento della lingua porta a inconvenienti assai peggiori.

_________Uno degli errori fondamentali degli stilisti grammaticali è quello di non amare la parola "cioè". E, invece, bisognerebbe usarla più spesso come completamento della ricerca di un neologismo breve. Ad esempio, non bisogna dire "il gulasch è uno spezzatino di manzo con paprica", ma "il gula, cioè il gulasch, è uno spezzatino ecc.". In questo modo, è chiaro che il termine italiano finisce per sostituire quello straniero, come deve essere. Abbiamo riempito l'italiano di termini stranieri per dar retta a incompetenti che ci hanno inibito l'uso di "cioè". In realtà il "cioè" è la parola più importante per far rinascere l'italiano.

______2: Sulla nete (rete Internet) circolano dei dizionari che traducono in italiano i nuovi termini inglesi. Purtroppo, mentre il termine inglese è brevissimo, quasi sempre la traduzione è lunga come la fame, tanto che molto spesso si tratta di definizioni, non di traduzioni. Le definizioni sono indispensabili per capire, ma la traduzione se non è breve non è tale, e, soprattutto, non attecchisce. La gente non ha tempo da perdere: se le parole sono lunghe, non le vuole. Io non riesco a dar loro torto, memore del De brevitate vitae di Seneca che ci esorta a non perdere tempo in attività inutili se non vogliamo lamentarci della brevità della vita. Perché, ad esempio, devo perdere il mio tempo a scrivere - come vorrebbe uno di questi dizionari - un enneasillabo come la locuzione "centro di identificazione" quando mi basta il bisillabo "hotspot"? E' evidente che l'italiano ha un problema. Ebbene, lo risolviamo a tempo di primato. L'immigrato, in fondo, è un ospite che passa per lo "hotspot" che altro non è che una specie di "ospizio", inteso come "luogo che ospita"; ebbene, la traduzione è presto fatta: "ospo" (plurale: "ospi"), che ricorda, nel suono, sia "ospizio" che "hotspot". Certo, bisogna avere un po' di fantasia, quella fantasia che manca ai detrattori dell'italiano, che se ne escono con frasi assurde come quella per la quale la nostra lingua sarebbe incapace di trovare neologismi per le nuove scienze. La fantasia non è per tutti, ma chi non ce l'ha non se la pigli colla propria lingua. L'esempio di "wormhole" è risolvibile con un termine brevissimo per sostituirlo: "vormo": veloce, eufonico e italiano (perché termina per vocale). E' di pura fantasia? Perché, "wormhole" cos'è? Riprende, nel suono, la parola inglese? Perché, è un problema? Non dimentichiamo mai un principio fondamentale della linguistica: le parole sono pure convenzioni, per cui possono essere anche di pura fantasia, basta che ci mettiamo d'accordo. I neologismi italiani devono rispettare due soli requisiti: essere i più brevi possibili (meglio se bisillabi) e terminare per vocale; tutto i resto non conta.

_________Anche qui, per imporre il neologismo basta usare il formidabile "cioè", e dire e scrivere: "L'ospo, cioè lo hotspot,"; e inoltre: "il vormo, cioè il wormhole,". E' chiaro che, dopo, potrò usare solo "ospo" e "vormo" senza problemi. Basta, insomma un "cioè" a far fuori i lenti - a questo punto posso chiamarli così - termini inglesi. Alla parola "cioè" dobbiamo erigere un monumento, altro che considerarla una parola per asini!. Naturalmente, non basta la parola "cioè", ci vuole anche la fantasia per inventare i neologismi brevi.

______3: Vediamo un altro esempio. Le giornate di orientamento che servono ad aiutare i giovani a scegliere il proprio percorso di studi futuro sono ormai chiamate coll'inglese "open days". Ma l'inglese è troppo lento per me, io le chiamo "dìvie" (sing.: "dìvia"): dì (cioè "giorni") che aiutano a trovare la propria via. Con "dìvia" digito solo 5 tasti, con "open days" ben 9. Anche qui basta un "cioè" per risolvere il problema: "Le divie, cioè le giornate di orientamento, cominceranno il tal giorno in Aula Magna. Alle divie tutti sono invitati a partecipare". Questo è il modo di difendere l'italiano: parole inventate ma brevissime (terminanti per vocale) e definite da un bel "cioè".

______4: Continuiamo. Non c'è bisogno di dire "fiction", basta dire "finzia"; non c'è bisogno di dire "partner", basta dire "parne" (plur.: "parni"); non c'è bisogno di dire "partenariato", basta dire "parneriato". Ed è inutile aggiungere che anche qui basta un bel "cioè" e risolvo tutto.

___Potrei andare avanti per ore, ma sempre avrei termini non solo più veloci di quelli del lento italiano, ma anche di quelli dell'inglese - che ormai, per me, è lento pure lui -.

___Chi ha il potere di inventare neologismi, come i traduttori, non dovrebbe lasciare nella lingua originaria i termini c.d. "intraducibili", ma far lavorare la fantasia e inventare neologismi brevi, che, una volta spiegati e definiti con un bel "cioè", non possono dar luogo ad alcun problema perché, appunto, il linguaggio è solo una convenzione.

___Non si tratta di far la guerra all'inglese, ma di perfezionare la lingua italiana velocizzandola al punto tale da rendere oltremodo preferibile lo scrivere in italiano. La gente deve poter dire: "In italiano faccio prima!": l'esatto opposto di quel che dice adesso.

Se mancassero argomenti a chi sostiene che l'italiano sia ormai lingua morente, almeno nelle università ,invito a leggere il seguente articolo tratto dall'editoriale della rivista Industrie 4.0 N° 1 di marzo 2018

"e, grazie all'intelligenza decentrata , la decisione di operation si estende direttamente al contesto di businnes, senza loop verticali.

Il flusso decisionale di processo/businnes aumenta di conseguenza la sua fluidita' , sostituisce l'ottimizzazione globale deterministica con quella locale a base predittiva e tutto in modalita' autoregolante di basso livello, riducendo automaticamente sprechi complessivi di tempo e di risorse e aumentando la consapevolezza di processo.Si distribuisce intelligenza e decisioni di businnes nei nodi di acquisizione dei dati operativi e si generano network di risorse autoregolanti in ottica di una 'Lean_data organization'

Giuseppe Padula

(costui insegna presso l'università di Bologna e S. Marino)

Al termine del suo robusto argomentare, il Presidente Marazzini conclude saggiamente:

“Se la polemica dovesse continuare, nel tentativo di eliminare l’italiano dagli spazi che legittimamente occupa, lo scontro si farà sempre più duro, e andremo a verificare altri elementi e altre condizioni che ci permettano di gettare nuova luce sulla questione dell’italiano, dell’inglese e delle altre lingue nell’università”.

E infine chiosa:

“La Crusca, sicuramente, non mancherà l’appuntamento”.

Ecco: condivido largamente il punto di vista del Presidente della Crusca, ma non posso pure non pensare al peccato d’origine dell’Accademia, che sta proprio in quel lemma, crusca, scelto non senza valide alternative italianissime mutuate dal latino, semola e tritello

L'etimologia della parola crusca, come ben si sa, è nella la parola gotica krūska che ha il medesimo significato. Il lemma è attestato anche nell'alto tedesco antico, quello era usato sia dai Goti che dai Longobardi che migrarono in Italia imponendo le loro egemonie militari, politiche ed economiche, con il cascame di conseguenze anche linguistiche. La cosa singolare è che non c'è alcuna altra lingua indoeuropea in cui compare questa parola per indicare la stessa cosa. Si tratta quindi di un lemma evidentemente introdotto nel periodo di quei regni barbarici d'Italia.

E allora? Non salta in mente a nessuno di ribattezzare l’Accademia del tritello o della semola: crusca va benissimo oggi come quattro secoli fa. E perché non acquisire network come sinonimo tollerabilissimo di rete?

___Dalla giusta premessa che la parola di origine straniera "crusca" va benissimo per l'italiano, non possiamo trarre la conclusione che anche "network" vada bene.

___Per capire il perché dobbiamo renderci conto che la lingua italiana non va definita come la lingua parlata dagli italiani di oggi. Se, infatti, gli italiani si imbarbarissero, dovremmo accettare come italiano il barbariano? E non va definita neanche come la lingua dei classici (pur con gli infiniti meriti che essi hanno). La "et" di Petrarca è, ad esempio, cacofonica. La lingua italiana è, invece, un'idea, una definizione concettuale. Diàmola qui, visto che si fà fatica a trovarla anche nei migliori testi.

___La lingua italiana è la lingua (anzi, l'unica lingua al mondo) in cui:

______1: le parole semanticamente piene terminano rigorosamente per vocale (per cui "bar", "bus", "gas", "tram", "camion", "iris", "computer", "network", "internet" non sono, e non saranno mai, italiane, neanche tra un millennio); e, inoltre:

______2: le parole semanticamente non piene (articoli, preposizioni, prefissi, congiunzioni, ecc.) possono terminare anche per "l" (elle), "n", "r", perché queste tre consonanti sono le uniche che si legano (senza produrre cacofonie) con tutte (o quasi) le altre consonanti (ad es. "il", "in", "per", "al").

___La presenza di entrambi questi requisiti assicura l'assenza di cacofonie e dunque il primato mondiale di bellezza alla lingua italiana, la lingua che si parla in paradiso, la lingua degli angeli (su questo tema consiglio di comprare il bellissimo libro di Harro Stammerjohann, La lingua degli angeli, ed. Accademia della Crusca, 2013).

___Va sottolineato che l'origine di una parola è irrilevante per la sua italianizzazione: può venire anche dal Borneo, ma se viene adattata secondo quei due requisiti, essa è italiana a tutti gli effetti.

___L'odierno formidabile attacco dell'inglese contro la lingua italiana (spalleggiato da italiani che non giudico, ma che bisogna ostacolare con ogni mezzo conforme alla legge, per non trovarci un giorno sudditi di un altro paese) ci impone di aggiungere un terzo requisito: la velocità, cioè la brevità delle parole. In passato si cercò di italianizzare le parole straniere con metodi perdenti perché completamente dimèntichi del principio di brevità. Ad es. si volle sostituire la parola di origine francese "purè" con "patata stacciata" non comprendendo che: 1°: la parola è italianissima, visto che termina per vocale (l'origine, ripeto, non conta - anche perché, sennò, mezzo vocabolario italiano dovremmo buttarlo alle ortiche), e che, soprattutto, 2°: le parole brevi prevalgono sempre su quelle lunghe, le quali, se formate da più parole (come in questo caso) sono più delle definizioni che dei sinonimi (che cos'è il purè? una patata stacciata!).

___Ora, noi italiani, mentre abbiamo capito il primo punto (nessuno ha, giustamente, difficolttà a usare "purè"), fatichiamo a comprendere il secondo. Eppure dovrebbe essere semplice, visto che diciamo, sì, "trend" al posto di "tendenza", ma, anche, per converso, "tata" al posto di "babysitter". La lezione da trarre è semplice: la parola breve prevale su quella lunga, a prescindere se sia italiana o straniera. E allora, per respingere il potentissimo attacco inglese - visto che quasi sempre le sue parole sono più brevi delle nostre - dobbiamo usare parole brevi, anche di pura invenzione ("tata" è stata sicuramente inventata da una bimba), purché adattate, cioè terminanti rigorosamente per vocale (se semanticamente piene). Dobbiamo, cioè, attribuire alle attuali parole lunghe, dei sinonimi brevi, anche fantasiosi, anche di pura invenzione, terminanti per vocale. Il problema, infatti, non è tanto l'uso di parole straniere (purché non si esageri), quanto il fatto che non abbiamo termini italiani brevi per sostituire le brevissime parole inglesi. L'uso della parola straniera, insomma, non è una scelta ma una necessità, e questo è il fallimento della lingua italiana; non, per fortuna, di quella ideale, ma di quella reale. Insomma, dobbiamo riformare la lingua italiana da capo a pie' per renderla più veloce (o quasi) della lingua inglese. La lingua italiana di oggi è irrimediabilmente perdente perché ha parole troppo lunghe. "E' l'idioma più elefantiaco e ingombrante del globo", dice, giustamente, Edoardo Zuccato in una prefazione alla bellissima traduzione in endecasillabi rimati di Pino Colizzi dei Sonetti di Shakespeare (Società Editrice Dante Alighieri, 2012). E anche Roberto Piumini, nella sua splendida traduzione in endecasillabi rimati dello stesso libro del Bardo (ed. Bompiani, 1999/2002) deve sottolineare le difficoltà esistenti nel tradurre in endecasillabi italiani gli endecasillabi inglesi, densi di parole brevi.

___E allora con che parole brevi, terminanti per vocale, sostituiremo le parole non italiane che abbiamo visto finora?

___"Bar" non può essere sostituita con "mescita" (come si voleva fare semplicisticamente in passato) per la solita ragione: si tratta di una parola che ha ben quattro lettere in più; come si è potuto essere così ingenui da pensare che avrebbe sostituito la velocissima "bar"? Ma se la straniera "bar" la adattassimo sostituendola con "bao", che è brevissima come la prima e non dà luogo alle sue cacofonie - pensiamo alla scomodità di pronunciare bene la cacofonica "Bar Sport" - il problema sarebbe risolto, anche perché si avrebbe un plurale: "bai", mentre "bar" ha un plurale fonte di cacofonie incontrollabili: "i bars sport". E non si replichi che le parole straniere recepite non devono venir pluralizzate, perché allora non dovremmo pluralizzare neanche quelle italiane. Perché non dire, ad es., *"gli scritto sono sui tavolo"? La verità è che le parole straniere terminanti per consonante non devono proprio essere recepite; nulla vieta, però, di adattarle, facendole terminare per vocale. E allora si sostituisca "bar" con "bao", "bus" con "buo", "gas" con "gao", "tram" con "trao", "camion" con "camio", "iris" con "irio", "computer" con "compiùre", "internet" con "nete" (non "rete", che è quella dei pescatori), "network" con "nétue".

____E chi ridesse di queste soluzioni velocizzanti mostrerebbe di non aver capito niente del problema. E mostrerebbe anche di non aver mai letto Vico, che nella Scienza nuova seconda, per dire "Olaf" dice "Olao", come faccio io: togliendo la consonante finale e sostituendola con una "o".

___La parola "tendenza", ormai in via di estinzione per far posto al velocissimo "trend", merita un discorso a parte. Per sostituire "tendenza" con un neologismo italiano veloce abbiamo una tecnica più che collaudata e ammessa dalla stessa Accademia della Crusca. Se noi, in questo sito, clicchiamo su "Consulenza linguistica" e cerchiamo "Un deverbale a suffisso zero: il soddisfo" vedremo che l'Accademia, più che giustamente, non si oppone alla possibilità di sostituire "il soddisfacimento" con "il soddisfo", che è molto più breve. La tecnica della deverbalizzazione a suffisso zero funziona così: si prende la parola da velocizzare ("tendenza"), si prende il relativo verbo ("tendere"), si prende la prima persona singolare del presente indicativo ("io tendo"), si sostituisce l'articolo al pronome ("il tendo") e il gioco è fatto: "il tendo" ha lo stesso significato di "la tendenza", ma è molto più breve.

___Dobbiamo fare della lingua italiana un idioma talmente veloce che gli italiani stessi si stufino di scrivere in inglese, e ritornino di loro spontanea volontà al buon vecchio italiano (ovviamente velocizzato).

___Non ci sono altri metodi per salvare la nostra lingua: dobbiamo battere l'inglese sul loro stesso terreno: la velocità. L'azione pratica di difesa, in ogni sede possibile, della lingua italiana è necessaria e meritevole, ma non è sufficente, perché se la lingua rimane lenta, tutto è inutile.

L'ormai prossima estinzione della lingua italiana ad opera del potentissimo inglese può essere evitata solamente accettando e vincendo la sfida coll'inglese sul suo stesso campo: la velocità. Dobbiamo, cioè, costruire dei neologismi sinonimi - a volte anche di gratuita fantasia - che siano più brevi delle parole italiane attuali e, il più possibile, anche di quelle inglesi.

Ad esempio, le parole che escono in "-ione" possono ben finire in "-ia" atono. "Interpretàzia" è più veloce di "interpretazione". Sconsiglio, invece, di usare "interpretàzio" perché difficoltoso nel plurale, e anche per non confonderlo col latino "interpretatio", che ha, in diritto romano, un significato diverso. Va da sé che nessuno vuol togliere "interpretazione" dal vocabolario, ma se voglio velocizzare non troverò molte alternative. Ci vuole, insomma, un italiano a due velocità, affiancando, alle lente parole tradizionali, dei neologismi più brevi pescati ovunque: nelle lingue straniere (ovviamente adattati), nei dialetti oppure nella nostra proverbiale italica fantasia. Il discorso fatto per "interpretazione" è ripetibile, mutatis mutandis, per "intenzione", inventando il neologismo breve "intènzia", "usucapione" ("usucàpia"), "libagione" ("libàgia"), "sostituzione" ("sostitùzia"), e così via.

Si potrebbe, inoltre togliere il morfema "-at" in tantissime parole. I francesi, ad esempio, non dicono *"dansateur", ma "danseur"; e anche nell'inglese "dancer" non c'è traccia di quella quasi sempre inutile "-at". E allora via libera a "coordinore" per "coordinatore", "procurore" per "procuratore", "armore" per "armatore", "armura" per "armatura", e così via.

Ci sono tantissime altre soluzioni per velocizzare le parole semanticamente piene, ma la vera partita coll'inglese si gioca nel campo delle parole semanticamente non piene, che sono le più importanti perché le più ricorrenti.

Soprattutto bisogna velocizzare la "di" semplice e la "di" articolata. La prima va abbreviata in " 'i " e la seconda in " 'e ".

"Vento di maggio", ad esempio, può essere velocizzato in "vento 'i maggio", "gioco di squadra" in "gioco 'i squadra", "chiaro di luna" in "chiaro 'i luna", "Corte di Cassazione" in "Corte 'i Cassazione", anzi in "Corte 'i Cassàzia", e così via.

E, del pari, perché dovrei dire "Mulino del Po" quando posso velocizzare in "Mulino 'e Po"? E perché devo perdere tempo a scrivere "Cascate delle Marmore" quando faccio prima a scrivere "Cascata 'e Marmore"? La stessa locuzione "Accademia della Crusca" può venir velocizzata in "Accademia 'e Crusca".

Naturalmente, la possibilità di usare " 'i " al posto di "di" ed

" 'e " al posto di "del", "dello", "degli", "della", "delle", "dei", ecc., impedisce di poter continuare a usare "i" come articolo ed "e" come congiunzione. Che parole useremo, allora, al loro posto? Alla soluzione di questo difficilissimo problema sono arrivato alla fine di un'avventura intellettuale esaltante e costituisce l'oggetto di un libro più ampio su una riforma totale della lingua italiana la cui redazione mi tiene impegnato da anni.

La velocizzazione della lingua italiana passa anche per l'alfabeto. Forse non tutti sanno, ad esempio, che il cognome "Sciascia" anticamente si scriveva (senza diversità di pronuncia) colla metà di lettere in meno: "Xaxa".

Non solo, però, dobbiamo velocizzare la lingua italiana; dobbiamo anche renderla più precisa. Non possiamo, ad esempio, continuare a usare le particelle "lo", "la", "li" e "le" sia come articoli che come pronomi: o sono uno o sono l'altro. Che cosa significa, ad esempio, la locuzione "la sveglia"? "L'orologio con suoneria" oppure "la sta svegliando"? E' di fronte a imprecisioni come queste che gli stranieri fanno fatica a capire la nostra lingua preferendo ad essa, giustamente, l'inglese.

E' inutile replicare che l'inglese è pieno di difetti, perché, innanzitutto, è più veloce, e poi è la lingua dei vincitori; noi sconfitti della 2. guerra mondiale dobbiamo solo stare zitti e lavorare in silenzio per migliorare la nostra ancora imperfetta lingua italiana (che però, almeno, è la più eufonica del mondo).

Solo diventando veloce e perfetta la nostra lingua, forse, si potrà salvare.

Per designare il comportamento dei "talebani dell'inglese", definibili anche come "neo-barbari", così ben rappresentati dal personaggio prototipico con cui polemizza efficacemente il prof. Marazzini, ricorrerei alla citazione di un passo tratto da quel paragrafo, geniale non meno che spassoso, della “Fenomenologia dello spirito” di Hegel che si intitola «Il regno animale dello spirito e l’inganno, o la cosa stessa». Forse, come precisa con pungente ironia il filosofo tedesco nel paragrafo dedicato alla rappresentazione di tale “regno”, la parte del prof. Roger Abravanel si può ravvisare là dove l’autore della “Fenomenologia”, dopo aver evocato una «coscienza che non conduce a ‘effettualità’ un ‘fine’, ma lo ha tuttavia ‘voluto’», rileva che tale coscienza «ha sollecitato a ciò gli altri e nel ‘dileguare’ della sua effettualità trova tuttavia un appagamento: a quel modo che un ragazzo cattivo negli schiaffi che ha toccato gode se stesso come loro cagione».

Dal canto mio, non ho il minimo dubbio sulla necessità odierna di promuovere una campagna che, a partire dalle istituzioni più prestigiose come l’Accademia della Crusca, deve tendere, senza farsi condizionare da complessi di colpa fuori luogo o da nazionalismi di stampo esclusivistico, a preservare la diversità linguistica in quanto bene essenziale, di fronte al rullo compressore di una globalizzazione imperialistica che parla unicamente il ‘basic english’. Solo se si agirà compattamente in questa direzione potrà essere salvaguardata, dall'università alla scuola materna, l’identità culturale del popolo italiano, che nasce da quel patrimonio insopprimibile, da quei valori oggettivi e da quella fonte perenne di stimoli che trovano la loro espressione più alta ed universale nella lingua e nella letteratura del Bel Paese.

Penso sia veramente importante mantenere la ricerca nella lingua Italiana.

Difatto in un futuro non distante traduzioni automatiche tra lingue diverse saranno sempre piu' precise; in questo senso lo sviluppo tecnologico sembra promuovere la diversita' che l'uniformita'.

Un obbiettivo interessante e' nel individuare uno stile di Italiano piu' diretto, conciso e piu' facile da standarizzare, specifico per la ricerca scientifica in modo da aiutare le traduzioni automatiche. I Libri in Inglese tradotti in Italiano per qualche motivo hanno un 10% in piu' di pagine.

Penso che si stia succedendo esattamente quello che accadde quando i romani conquistarono il mondo. Il latino divenne la lingua ufficiale di milioni di persone, tanto che si potrebbe parlare del primo vero e proprio "monopolio linguistico", con drastiche conseguenze nei tempi a venire (non necessariamente considerabili negativi).

Osservando acutamente la situazione attuale, penso che le vicende storiche relative agli anglosassoni siano simili a quelle romane. Secoli dopo secoli, l'anglosassone si stabilizzò e si espanse in tutte le isole Britanniche, soppiantando tutti gli altri idiomi come le lingue celtiche, che ora come ora sopravvivono a stento presso le antiche comunità rurali. Dopodiché, gli avvenimenti storici permisero agli inglesi di fondare colonie, competere con le altre potenze europee e, infine, fondare un grande impero coloniale in ogni angolo della Terra. A sua volta, le grandi potenze anglofone cominciarono sin dalla loro fondazione a espandersi, sottomettere e soppiantare le realtà linguistiche che incontravano. Insomma, per un motivo o per l'altro, l'inglese aumentò d'importanza a livello globale, tanto da assumersi l'incarico di "lingua ausiliaria" e di "lingua della globalizzazione". Non deve assolutamente ripetersi un fatto come quello di duemila e passa anni fa, in nome della democrazia linguistica e della autodeterminazione dei popoli!

siccome oltre ad attrarre stranieri, i corsi in inglese verrebbero frequentati anche dagli studenti italiani, vorrei chiedere l'approfondimento di un altro aspetto: la qualità dell'apprendimento di una materia studiata in lingua straniera.

La capacità di comprensione e di formulazione del pensiero (quindi l'analisi, la speculazione, la creazione di contenuti, ecc), così come quella di espressione (quindi di condivisione, di negoziazione, di convincimento, ecc) restano più potenti nella lingua madre rispetto ad una seconda lingua, appresa a qualsiasi livello .

Se è così, possiamo affermare che si crea una discriminazione tra chi apprende nella propria lingua e chi lo fa in lingua diversa? E se ancora è così, pur essendo auspicabile che ci si confronti presto col resto del mondo, non è forse più efficace far si che le competenze e i talenti si sviluppino nelle migliori condizioni possibili e che si affronti il piano della competizione con una padronanza cognitiva maggiore e più affinata?

in sintesi: abbiamo la fortuna di poter formare gli italiani in accademie italiane, perché pregiudicarli con una barriera all'apprendimento?

Carissima Crusca,

la diatriba tra l’uso della lingua inglese o dell’italiano è la stessa polemica che è successa un secolo fa in alcuni paesi arabi: usare la lingua araba nell’università come lingua d’insegnamento o la lingua inglese? Ha prevalso quest’ultima e il risultato è stato un disastroso: un vero e proprio sotto sviluppo in ogni campo del sapere.

Volevo anche segnalare la poca credibilità dei dati della valutazione Anvur (al meno per quanto riguarda la mia disciplina); i professori ordinari (come moltissimi associati) che valutano la qualità della ricerca in lingua e letteratura araba non son in grado di scrivere una mail corretta di due righe (proprio due righe) o leggere il titolo di un libro in lingua originaria.

Mi auguro che non sia così per le altre lingue.

Tre bela serĉado. Mi pli kaj pli konsciiĝas ke la sola vera solvo estus instrui kaj lerni kiel internacia lingvo Esperanton kaj uzi ĝin en la internaciaj rilatoj. Ĝi estas riĉa lingvo kun riĉa literaturo kaj ĝi povas roli kiel protektanto de la minoritataj lingvoj. Bedaŭrinde kiam oni parolas pri Esperanto multaj stultaĵoj - plejparte pro manko de kono de la "afero" - aperas (artefariteco, netaŭgeco, malriĉeco, senanimeco ktp). Esperanto povus esti uzata senprobleme en ĉiuj kadroj (scienca, literatura, teknika, familia ...)....dankon por via tempo....Patrick Morando

L'inglese è bello e il rumeno ancor di più, ma io sono uno statistico nasellico e lavoro col m5s e coi numeretti, quindi non sono attendibile.

Trovo opportuno aggiungere all'analisi impeccabile del Professor Marazzini un aspetto che mi è stato segnalato da un docente dello stesso Politecnico di Milano.

Il lavoro e le competenze dell'ingegnere e dell'architetto, oggi, sono assolutamente inscindibili dalla conoscenza e applicazione dei regolamenti e delle normative, che sono ancora legate alle realtà nazionali, scritte, e soprattutto pensate, nelle lingue nazionali.

Il corso di laurea solo in inglese quali principi legislativi recepirà nella sua dottrina? Quali normative insegnerà? Quella italiana tradotta in inglese o direttamente quella inglese? Oppure quella americana? O tutte?

L'Engineer o l'Architect del Polytechnic of Milan potrà costruire in Italia una casa "a norma"? Oppure dovrà per forza andare a farla "iso standard" a Salt Lake City o a Cardiff?

Se l'ingegnere del Politecnico di Milano mi costruisce una casa in mattoni con il balcone, il suo omologo anglofono me ne farà una di truciolato con il bovindo?

Sono tutte questioni da porsi se, dopo la tecnologia e la scienza, l'inglese ci insegnerà anche la normativa e poi, magari, il diritto.

D'altra parte se fai il "Jobs Act" non importi solo un nome ma anche un concetto, se inserisci i nuovi reati di "mobbing" e "stalking" nel tuo codice non recepisci solo una terminologia, ma anche una mentalità angloamericana, trovandoti poi ad adeguare il contesto con altri termini e altri concetti.

Vedremo un magistrato giudicare in base al "common law" invece del diritto romano? Chi lo sa: intanto la versione inglese dei "diritti umani" incomincia a sostituire quella italiana.

Trovo comunque simbolico che una nuova "questione della lingua" venga impugnata con coraggio, invece che dagli umanisti (razza in via di estinzione), da ingegneri come il Prof. Matricciani e come... Carlo Emilio Gadda.

Belle a chiare argomentazioni, puntuali sotto ogni aspetto.

Un grazie sentito al bel lavoro svolto da Claudio Marazzini per rintuzzare sul piano culturale e scientifico quello che, sconfitto sul piano giuridico e del diritto, appare come un tentativo esplicito di rivalsa e assopimento "a mezzo stampa" nei confronti di una pubblica opinione certamente risvegliata dalla sentenza del Consiglio di Stato, studenti universitari compresi

Il Professor (anzi, forse Doctor se vogliamo essere linguistically correct) Avramanel, tra l'altro, snocciola numeri sugli students del Polytechnic of Milan (25mila di cui mille stranieri ecc...) per evidenziare anche il fatto che il Polytechnic all-English oltre a essere maggiormente introduttivo a una professione (all'estero, of course: in Italy non c'è più lavoro) è anche più appetibile agli studenti stranieri. Infatti solo facendo corsi in inglese puoi salire nel "ranking" delle università internazionali, scalare posti in quella classifica stilata direttamente In USA secondo criteri anglosassoni marketing-oriented e diffusa dai media di tutto il mondo, che riprendono, senza discuterla ma solo traducendola (questa sì), l'informazione angloamericana.

Si dimentica di dire però chi sono questi students stranieri che verrebbero al Polytechnic of Milan per diventare Engineers. Lo dico io (dettomi da docenti dello stesso Poli): sono ragazzi provenienti da paesi da paesi "meno sviluppati" che cercano un titolo in università e località dove possono pagare meno l'istruzione superiore.

Questi ragazzi possono ottenere una laurea (o tutte le formule di diploma del mercato globale) in inglese perché a Los Angeles o a Londra non potrebbero permettersela.

D'altra parte stiamo assistendo a fenomeni simili anche nella stessa Italia: conosco una ragazza che è andata a fare l'Università in Polonia (biologia) perché aveva corsi in inglese e costava meno di un'università americana.

Non mi sembra questo il sistema per elevare la qualità dell'Università italiana né il livello di istruzione dei giovani, nostri e degli altri.

Ma forse la qualità dell'istruzione è proprio quello che non interessa.

Una paradossale conseguenza di questa ingiustificata abdicazione all'inglese è, secondo me, anche la sempre più diffusa errata traduzione, che porta a "italianizzare" parole inglesi, stravolgendo il significato che hanno in italiano.

Ad esempio:

Basato per dire fondato (la ditta è basata a Roma dal 1990)

Irricevibile per dire inaccettabile (il ricorso dell'EMA è stato giudicato irricevibile)

Severo (tempo atmosferico).

Prendere il rischio

Vorrei ricordare che il movimento di lotta all'inglese obbligatorio al Politecnico di Milano è nato soprattutto per l'iniziativa di ingegneri, io per primo.

Complimenti per il contributo, che sarà diffuso presso i membri del Conseil Européen pour les Langues/European Language Council.

La Presidente

Grazie, ne sono onorato. Marazzini